京都大学宇宙総合学ユニットと連携し、「月面探査ロボット」製作講座を開催!

- 学校・企業コラボ

- イベント

- レポート

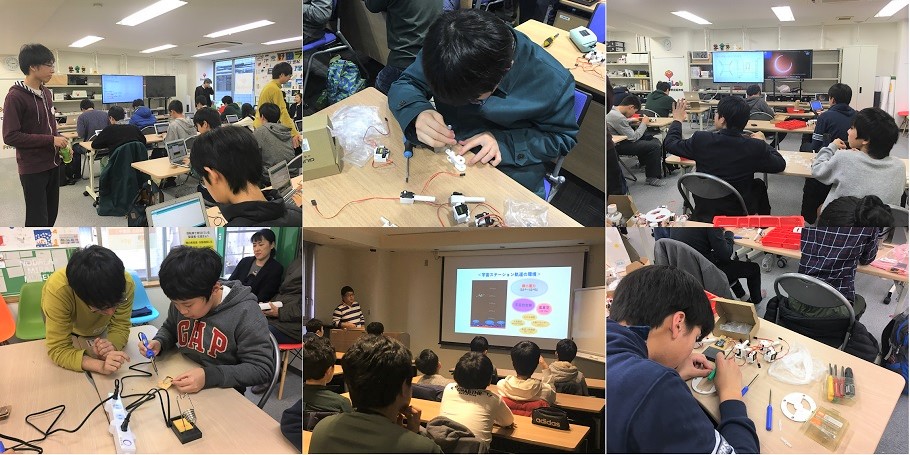

関西のアドバンストコースに在籍する中学生17名が参加しました。

今回の講座はFLL(ファースト・レゴ・リーグ)にプログラボ千里中央のチームが出場した際、宇宙空間での人の過ごし方について寺田准教授にアドバイスをいただいたことがきっかけで実現しました。

四足歩行の月面探査ロボットを宇宙総合学ユニットの学生さんがデザインし、3Dプリンターで出力して製作したことから、プログラボと連携して子ども達に知ってもらう機会をもちたいというご提案をいただきました。

初日はプログラボ野田阪神にて、「月面探査ロボットのデザインとは」という話から始まり、生徒は各々がイメージする月面探査ロボットを絵に描くところからスタート。

普段の授業で扱う火星探査ロボットのイメージを持っている生徒が多く、タイヤやキャタピラで動くロボットが多い中、講師の学生さんが四足歩行ロボットの利点や仕組みについて解説してくれました。

その後、電子回路の作成、Arduinoへの制御プログラムの書き込みを行い、LEDを光らせるプログラムを作成しました。

初めてのはんだ付けに苦労した様子でしたが、手を動かすことの楽しさも感じてもらえたのではないでしょうか。

2日目は京都大学北部総合教育研究棟で実施し、今回の肝である3Dプリンターでの部品の出力を間近で見せてもらいました。

「これ、ずっと見てられるわ…」と言いながら部品が出来上がっていく様子を見ている生徒たち。

既製品を組み立てるのではなく、部品から自分で作れるということに大きな魅力を感じたようでした。

また、普段は馴染みのない大学の研究室に足を踏み入れたことも新鮮だったようで、将来自分がどういったことを学びたいのか、そのためにはどういった学校生活を送るのかを考えるきっかけになったようです。

午後からはロボットの脚の組み立てとサーボモーターの制御を行いました。

細かいねじの扱いに苦労しながらも4本の脚を完成させ、家路につきました。

3日目は再びプログラボ野田阪神で、いよいよロボットの完成に向けてラストスパートです。

本体となるパーツに基盤と脚を取り付けていき、四足歩行のプログラムを実行します。

「ついにロボットが歩くか!?」と思いきや、脚が変に伸びてしまってうまく歩かないロボットが続出…。

様々な原因が考えられますが、前回、脚を作成したときにサーボモーターの初期位置が取れていなくてずれてしまっていたものが多かったようです。

パーツを外して付け直し、なんとか完成したロボットたち。

生徒からは「苦労して完成させることができ、達成感を得た」という感想を聞くことができました。

ちなみに、12月26日は部分日食が観測できる日でしたので、途中で外に出て観測会を行う予定でした。

残念ながら雨でしたので、YouTubeで日食のLIVE映像を見て、京都大学附属天文台職員の方に太陽に関する講義を行っていただきました。

生徒たちにとっても私たちにとっても大変刺激的な3日間になりました。

終了後、寺田准教授と次はどんなネタでやろうかとお話しています。

引き続き子ども達の世界が広がるような機会を作っていきますので乞うご期待!