プログラボカップ 2024全国大会

- PLC

- 大会

- レポート

全国から100チームが参加!

2024年9月15日、大阪梅田の梅田サウスホールツインタワーズ・サウス11Fにて、プログラボカップ2024全国大会を開催しました。

プログラボカップはプログラボオリジナルのロボットコンテストです。

SDGsの中でも特に自然環境をテーマにした競技に取組み、技術を学びながら他者と協働し、創造力、課題解決力を養うことを目標にしています。

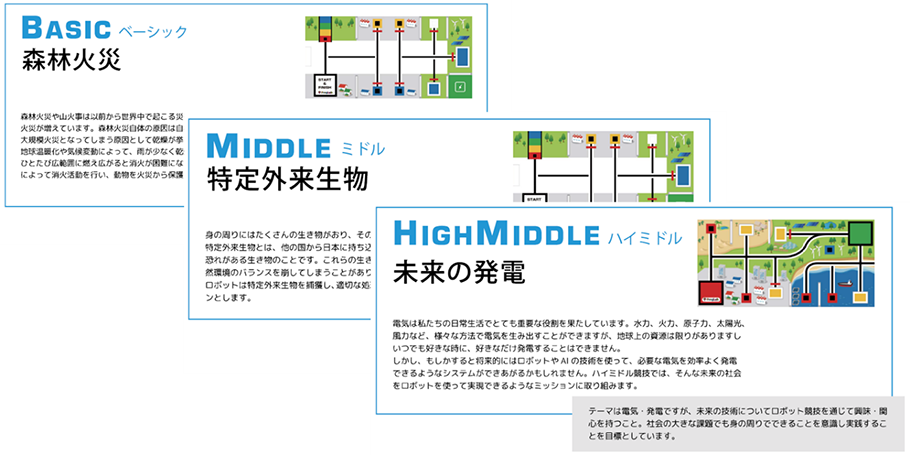

大会競技は習熟度に応じて「ベーシック競技(テーマ:森林火災・山火事)」「ミドル競技(テーマ:特定外来生物)」「ハイミドル競技(テーマ:未来の発電)」の3部門に分かれています。

全国30以上の教室・会場で1,260チーム、2,560名が参加し、100チーム200名が全国大会に出場しました!

大会の様子をレポートします!

■受付~開会式

次々と子ども達が入場していきます!普段の教室とはどこか違う真剣な表情で入場していました。着席し、緊張感が高まる中、「いよいよ成果が発表できる!」と意気込んでいる子ども達も多く、独特の雰囲気の中、開会式が始まりました。

開会の挨拶はプログラボカップの競技テーマの選定や、ルール作成をしている若田が行いました。

■競技開始!

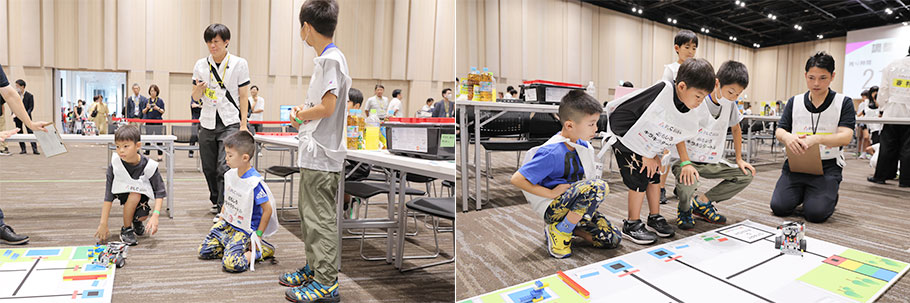

いよいよ競技開始です!競技は、当日のサプライズルールの発表に始まります。

その後、数十分のプログラム調整時間と競技計測を2回繰り返し、タイムと得点を競います。

事前に用意したプログラムにサプライズルールへの対応を加えて、チームの中で議論しながら模索してきます。

競技計測まで念入りにコースの上でチェックします。

競技計測開始!ロボットがうまく動くかどうか、ドキドキの展開です。

競技が終わると一安心した様子の子ども達やうまくいかずに納得いかない様子の子ども達、それぞれの反応がありました。

ご観覧いただいた保護者のみなさまも各チームの競技計測が終了すると子ども達の頑張りに大きな拍手で応えていただき、心温まる大会となりました。

■表彰式・閉会式

競技の結果を受け、表彰式が開催されました!結果が表示・アナウンスされると、喜びの声が響き渡りました。

プレゼンテーターはプログラボの運営に関わる各社のみなさまにご担当いただき、 最後にプログラボ教育事業運営委員会委員長の藤井からのご挨拶で閉会となりました。

■大会を終えて

競技ですので、勿論、勝ち負けの結果が出ます。 しかし、プログラボは結果だけではなく、この大会に取り組む際の子ども達同士の話し合いや粘り強く頑張る姿勢、試行錯誤の経験を大事にしています。

子どものころに感じた思いや、身についた姿勢はきっと将来の夢を実現するチカラに繋がります。

競技では成功・失敗がつきものです。大事なのはこの経験を学びとして、次の取り組みに活かすことだと考えています。

<<実は大会競技だけじゃない?!>>

プログラボカップでは大会競技だけではなく、特別な体験ができる1日になるように、様々な体験ブースを用意しています。2024全国大会での取り組みをご紹介します。

■ロボコンの会場でスパイス体験?!

ハウス食品様が出展するブースではスパイス調合体験が実施されました。

スパイスの組み合わせによる変化を、実際に調合を行うことで体験できる内容です。

カレーに関するクイズを、ロボットに取り付けられたボタンを使って解く体験も!?

ゴール後はハウス食品様ご提供のお菓子をゲット!子ども達にも「食」に興味を持ってもらうきっかけとなりました。

おいしいスパイスカレーのレシピも持ち帰り自由でした!

■ペットボトル再利用の仕組みを体感!

サントリーフーズ様が出展するブースでは、環境保護の一環として行われているペットボトルのリサイクルの仕組みを、子どもたちが使っているロボットを使って表現したり、サステナブルボトルを利用した飲料の配布も行われました。

自分でペットボトルラベルのぬり絵を行う楽しい体験ブースもありました。

■色んな教材を体験!

他にもプログラミングやロボット、英語学習の教材を体験できるスペースも!

阪大レゴ部による作品展示・阪神甲子園球場のフォトブース・電子工作のワークショップも!

■プログラボの学習はどこにつながる?!

プログラボではアドバンスト2・3、エクスプローラコースで、自由制作というカリキュラムを実施します。

自由制作では自分たちで作りたい!と思うものや、普段感じている疑問・社会的に解決する必要がある課題をテーマとして子ども達自らロボット・プログラミングの構想を行い形にしていきます。

中には社会課題を解決するための提案を行う、ロボット競技会に出場する子ども達も!

今回はその大会に参加したチームの作品を展示しました!

■最後に

プログラボカップは全国から集まったプログラボの仲間たちが一堂に会し、競技やアクティビティを楽しめる一日です。来年以降も子ども達が楽しみながら学べるイベントとして開催していきたいと思います!